Une confusion longtemps entretenue. C’est surtout à partir des années 830, sous l’influence d’Hilduin, abbé de Saint-Denis, que le premier évêque de Paris a été assimilé à saint Denys l’Aréopagite, sage athénien converti par saint Paul vers l’an 50, comme le rapporte un épisode célèbre du livre des Actes des Apôtres au chapitre XVII. Saint Denis, premier évêque de Paris, est-il le même que saint Denys l’Aréopagite ? Hincmar, archevêque de Reims, écrit au VIIIe siècle à Charles le Chauve : « Que notre père Denys soit l’Aréopagite, baptisé par le bienheureux Paul, apôtre, et ordonné évêque d’Athènes, et envoyé dans les Gaules par le bienheureux Clément, c’est ce que nous intiment le témoignage de la Grèce, l’attestation du Saint-Siège romain et le témoignage des Gaules. » Cependant, à partir de la Renaissance, la critique, notamment adressée par les protestants, rend nécessaire une révision minutieuse des traditions non assurées du bréviaire romain. Si les papes Clément VIII et Urbain VIII tiennent encore pour vraie l’assimilation entre les deux Denis, des études ultérieures plus poussées, tels les écrits de l’abbé Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont à la fin du XVIIe siècle, concluent à une erreur historique. Le Martyrologe romain distingue donc clairement saint Denys l’Aréopagite, fêté le 3 octobre, et saint Denis de Paris, commémoré le 9 octobre.

Vers la Gaule. Saint Denis est envoyé évangéliser la France actuelle au milieu du IIIe siècle par le pape. La Gaule a déjà été évangélisée au Ier siècle par un premier groupe d’apôtres : Lazare et Maximin, Marie-Madeleine et Marthe, ceci dans la région qui avoisine Marseille. D’autres saints sont venus comme Trophime à Arles, Austremoine en Auvergne, Front à Périgueux ou encore Eutrope à Orange. Hélas, la haine des druides a rendu difficiles les conversions. En contemplant cette terre des Gaules où les premières lueurs du christianisme risquent de s’éteindre, Denis s’émeut. Le pape lui donne toute l’autorité d’un apôtre : « Accompagné de nos prières, fortifié par la protection des saints Apôtres, envoyé par notre autorité apostolique dans toute la Gaule pour l’évangéliser, fais l’œuvre d’un apôtre, porte en tous lieux le nom de Jésus-Christ. » Denis se met en route avec six compagnons. On le trouve à Turin, à Briançon, à Gap, et par Die et Valence, ils atteignent Arles. La ville est encore toute pleine des souvenirs de saint Trophime. Denis électrise son auditoire par le charme et la force de ses harangues. Il guérit les malades, chasse les démons. Dans le temple consacré au dieu Mars, la statue de bronze du dieu païen est vénérée. Devant elle, Denis prononce le nom du Dieu vivant et, à l’instant, la statue se brise en morceaux. Il purifie ce temple souillé, le consacre au vrai Dieu et y fait placer un baptistère où les habitants viennent en foule se laver de leurs péchés.

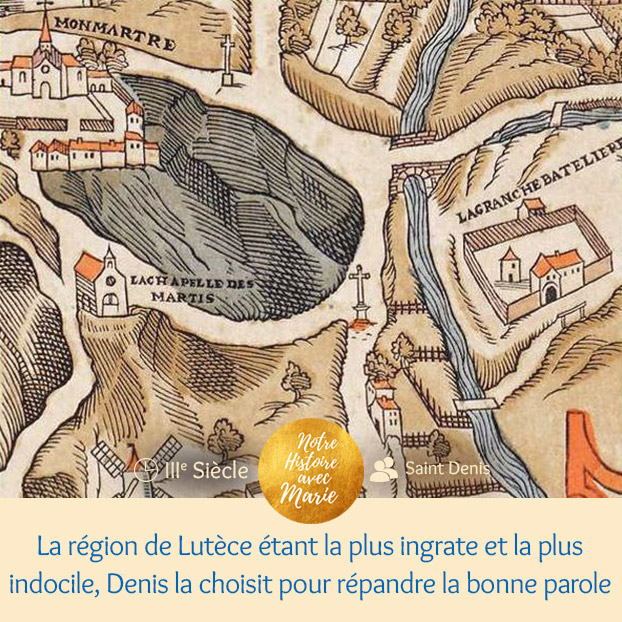

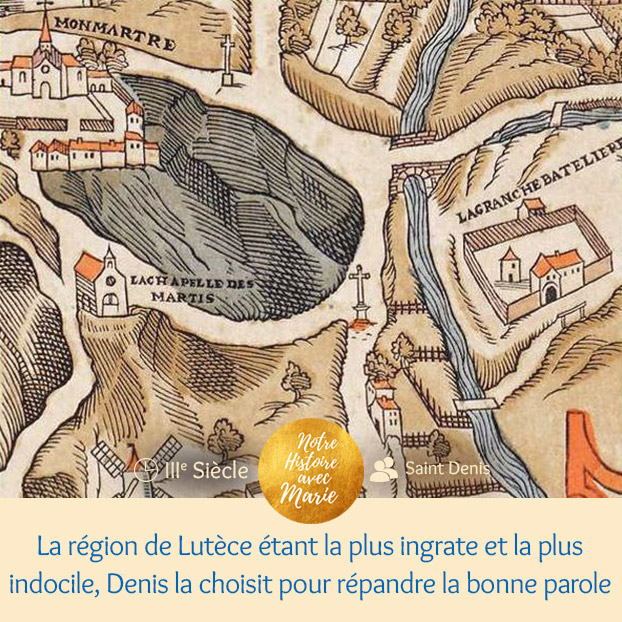

Denis à Paris. Denis envoie Saturnin en Aquitaine, Marcellin va vers l’Espagne. La région de Lutèce étant la plus ingrate et la plus indocile, Denis la choisit pour répandre la bonne parole. Prenant sa route par Châlons, Autun, Nevers, Orléans, il s’arrête avec ses compagnons sur les rives de la Seine en face de Lutèce. Évangéliser les Gaulois ? Difficile ! Leurs divinités sont nombreuses : Camul le génie de la guerre, Tarann le tonnerre, Belen le guerrier, Toutatès qui conduit les âmes des morts. Mercure est honoré par les Parisiens très adonnés au commerce. Les dieux particuliers à une localité, une ville, une rivière, une montagne, une fontaine, foisonnent. Epona préside à l’élevage des chevaux. Les forêts, les arbres, en particulier les chênes, sont adorés. Les sacrifices d’animaux ont lieu dans les temples, les victimes humaines sont souvent immolées sous les chênes. Les druides ont la main mise à la fois sur la religion, la science et le mystère. Prêcher l’Évangile dans un tel contexte n’est pas entreprise facile. En arrivant à Lutèce, Denis pauvre et inconnu, se réfugie dans une carrière. Il commence par faire des adeptes parmi ceux qui cultivent la terre aux abords de la ville. Puis il avance vers le centre et les miracles l’accompagnent. Il guérit toutes les maladies, toutes les infirmités, en invoquant le Verbe divin. Un homme très considéré par les autres s’attache à lui : Lisbius. Denis accepte de lui un terrain et y construit un baptistère qu’il consacre à saint Étienne. Sur la voie romaine qui traverse la Cité, Denis consacre un oratoire à la Sainte Trinité. Il existe un autre sanctuaire dont la tradition attribue la fondation à saint Denis qui le dédia aux Apôtres Pierre et Paul. En consacrant de saints édifices, Denis multiplie les pasteurs en même temps que les fidèles. Parmi les prêtres et les diacres de cette naissante Église, il ne faut pas oublier Rustique et Eleuthère.

L’Église de Paris, centre d’un apostolat. Après avoir dispersé ses compagnons aux environs de Lutèce, Denis les soutient et leur rend visite. Beauvais est évangélisé avec succès par Lucien. La Brie, la Beauce, la Champagne, retentissent de la prédication de Sanctin. Yona convertit les habitants de Montlhéry et des environs, Chiron attaque le druidisme dans la campagne de Chartres. À Évreux, brille le jeune Taurin. Nicaise occupe le siège de Rouen. Les prêtres des idoles suscitent contre Denis la fureur d’une partie du peuple. Une dénonciation est portée à l’Empereur et on obtient de lui l’ordre de faire périr les chrétiens. Fescennius Sisinnius, son préfet, arrive dans les Gaules avec une cohorte qui sème l’épouvante. Denis prêche à Lutèce entre Rustique et Eleuthère. Il est pris, conspué, ligoté, avec son prêtre et son diacre et traîné au tribunal romain.

Le martyre de saint Denis. « Es-tu cet infâme vieillard qui anéantit le culte de nos dieux et méprise les décrets de César ? demande le préfet. – Je suis vieillard de corps mais je demeure toujours jeune par la ferveur de la dévotion et de la foi en mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ », répond Denis. Il parle encore quand Larcia, épouse de Lisbius, arrive hors d’elle et accuse Denis de magie et Lisbius d’impiété. Son mari, dit-elle, s’est laissé prendre aux artifices du pontife étranger. Il ne fait aucun cas des dieux et adore un certain crucifié dont le nom est sans cesse sur ses lèvres. Les juges compatissent, interrogent Lisbius, qui reste ferme dans la foi. Exaspérés, les juges le condamnent à être décapité.

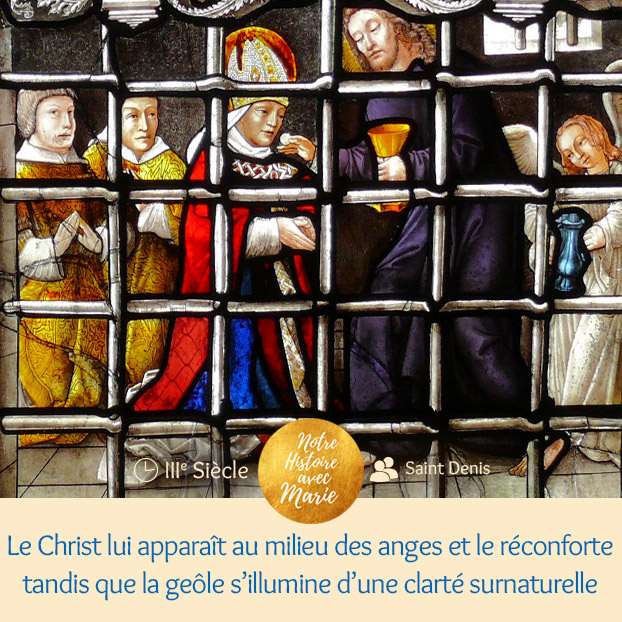

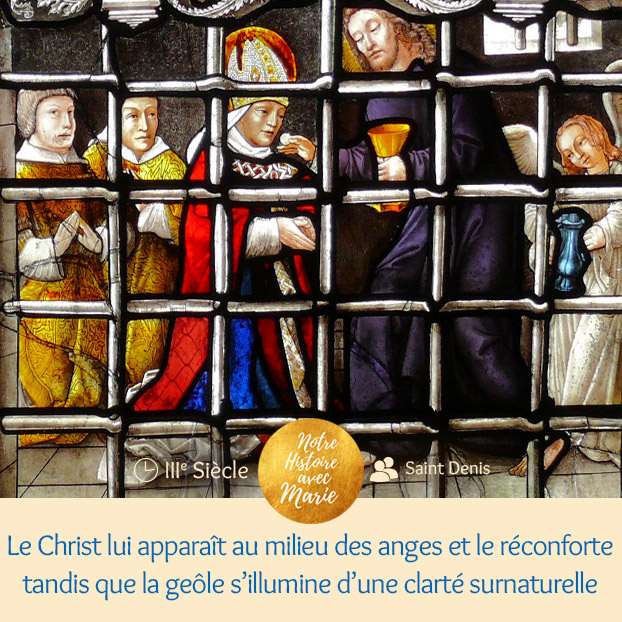

À Denis, on demande de choisir entre le culte du Christ et l’obéissance à César. « Ah ! s’écrie l’homme de Dieu, j’aime mieux souffrir tout et plus encore pour le nom de Jésus-Christ. Libre à vous de m’accabler de tourments, pourvu que je possède mon Dieu. » Sans égards pour ses cheveux blancs et son grand âge, Denis est dévêtu, frappé cruellement, ainsi que ses deux disciples. Tous trois restent fermes. Déçus, les bourreaux les ramènent dans leur geôle. Le lendemain, l’intrépide Denis est placé sur un gril porté au rouge. Il ne faiblit pas. Il est livré à des fauves affamés qu’il arrête avec le signe de la croix. Il est cloué sur une croix sur la place publique au bord de la Seine mais il prêche et attire la foule. Les persécuteurs s’empressent de le détacher et de le ramener dans la prison. Là, le Christ lui apparaît au milieu des anges et le réconforte tandis que la geôle s’illumine d’une clarté surnaturelle. Une dernière fois, on ramène les trois saints devant les juges, puis on les traîne dans les rues jusqu’au temple de Mars, élevé sur le versant méridional du Mont Mercure (le futur Mont des Martyrs, Montmartre). Denis s’agenouille avec ses compagnons et quand l’épée leur tranche la tête, les louanges de Dieu s’échappent encore de leur poitrine. Sur le lieu du martyre fut élevée la chapelle du Martyrium encore debout au temps de saint Ignace de Loyola.

Les païens s’apprêtent à emporter les corps des martyrs. Mais voici que le corps mutilé du bienheureux Denis se lève, ramasse sa tête et la porte en triomphe. Un ange le précède, une clarté céleste l’environne. Il marche, il descend la montagne. Larcia, épouvantée, hurle « Je suis chrétienne » et, décapitée sur le champ, elle est baptisée dans son sang. Denis ayant parcouru un espace de deux mille pas, s’arrête là où il a choisi de reposer. Catulla, une dame de qualité, garde avec soin le saint dépôt et envoie ses gens recueillir les autres restes des martyrs pendant qu’un repas plantureux est servi aux païens pour détourner leur attention. Denis est enseveli en un lieu nommé Catulliacus, à l’emplacement de l’actuelle basilique Saint-Denis. On appelle « céphalophores » les saints ayant été décapités, qui sont souvent représentés tenant paisiblement leur tête entre leurs mains. Il existe une incertitude sur la date exacte de l’événement. Si l’on ne peut approuver la célèbre Légende dorée de Jacques de Voragine qui place l’épisode en 96, les historiens actuels hésitent entre 250 et 272, sous les empereurs Dèce ou Aurélien. Les Actes du martyre de saint Denys et de ses compagnons écrits par Massus, évêque de Paris, du temps de Constance Chlore (le père de l’empereur Constantin), ont été perdus. D’autres Actes ont été composés au VIIe siècle d’après la tradition orale et les quelques monuments ayant échappé aux ravages du temps. Saint Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, ne donne pas de précisions et cite simplement saint Denis de Paris parmi les martyrs. L’Église fête saint Denis le 9 octobre.

La postérité de saint Denis. Assimilé longtemps à tort à saint Denys l’Aréopagite, comme on l’a dit, saint Denis a une importance primordiale pour de nombreux souverains, de Louis Ier le Pieux à saint Louis IX entre autres. Le formidable développement de l’abbaye de Saint-Denis (créée par le roi Dagobert Ier), où se font enterrer les rois de France, en est un signe éclatant. Plus au sud, c’est à Montmartre que s’est développée une dévotion mariale particulière à partir du XIIe siècle, puis que se réunit l’embryon des Jésuites autour de saint Ignace de Loyola en 1534, et enfin que sera dressée, à partir de 1873, la basilique du Vœu national au Sacré-Cœur. Autant d’éléments pour faire briller les grandeurs de saint Denis, premier évêque de Paris et patron de la France.

ComplémentsLa vie de saint Denys l’Aréopagite.

La tradition rapporte que la neuvième année de l’ère chrétienne et la cinquantième du règne d’Auguste, naît à Athènes un enfant nommé Dyonisius. Ce nom veut dire « aiguillonné par un dieu ». Issu d’une famille illustre, cet enfant prédestiné dédaigne les délices du monde. Il recherche très tôt la sagesse et croit la trouver à Athènes, patrie de l’éloquence. Mais la cité est plongée dans les ténèbres de la superstition. Poséidon et Artémis se partagent la vénération des Athéniens. Initié aux doctrines religieuses et philosophiques de la Grèce, Denys, bien qu’il en sente tout le vide, cherche à parfaire ses connaissances et se rend en Égypte.

Un jour, un phénomène inouï frappe ses regards. Le soleil, en son midi, est abordé par la lune ; elle étend comme un voile noir sur tout le disque solaire, puis rétrograde et s’en retourne. « Qu’est-ce que tout ceci, s’écrie Denys, que signifient tous ces prodiges ? Ô Denys, lui répond son ami, c’est une révolution dans les choses divines ». Cette éclipse miraculeuse signale la mort du Sauveur. Denys se plonge dans les écrits de son temps et espère trouver l’explication de ce phénomène. Rentré en Grèce à 25 ans, Denys est admis dans l’Aréopage (assemblée de juges) d’Athènes. Il en devient le président tant sa culture éblouit. Un jour, vers l’an 52, on amène un Juif dans l’Aréopage. C’est un agitateur célèbre, enseignant dans les synagogues et s’installant sur les places publiques pour prêcher un nouveau Dieu. Il est accusé de proclamer une étrange religion et l’existence de démons inconnus.

Dans l’histoire intellectuelle du monde, ce jour est solennel. Athènes, ville païenne ! Et pourtant, voici le foudroyé du chemin de Damas qui arrive là, entre le Parthénon et le temple de Thésée, avec son bâton et sa parole. Entre le temple païen et le Parthénon, il y a un autel dressé au Dieu inconnu. L’invincible espérance s’est réfugiée là. Dans cette Athènes subtile et railleuse, dans cette capitale du paganisme, le Dieu inconnu s’est réservé une place encore inconnue. Saint Paul s’en empare.

Paul est l’ennemi des subtilités, des querelles de mots. Le voilà devant les Athéniens qui passent leurs journées en disputes philosophiques. Devant cette assemblée qui se gausse de lui, il porte la Parole et commence son célèbre discours : « Athéniens, il me semble qu’en toutes choses vous êtes religieux à l’excès ; car, ayant regardé en passant les statues de vos dieux, j’ai trouvé un autel sur lequel il est écrit : Au Dieu inconnu. C’est donc ce Dieu que vous adorez sans le connaître, que je vous annonce. » (Actes des Apôtres XVII, 22-23) Mais quand il parle de Résurrection, chacun se retire ou lui donne avec ironie rendez-vous pour un autre jour. Pourtant, au nom du Dieu inconnu, quelqu’un se lève pour le suivre. C’est Denys qui sera saint Denys l’Aréopagite, c’est celui qui se promenait en Égypte le Vendredi Saint pendant l’éclipse de soleil.

Le Dieu de Paul est un Dieu personnel qui a créé le ciel et la terre, un Dieu unique, infini, immuable, qui préside seul par sa providence aux destinées des nations, des siècles et des empires. Denys reçoit ces paroles avec respect et vénération. Il se dépouille de toutes ses dignités, se met à la suite de cet étranger pauvre et méprisé. Il n’éprouve ni honte, ni hésitation, et demande le baptême. Il dit adieu à son Aréopage, à son palais, à sa femme, à ses amis. Dans un dénuement volontaire, il se met, simple disciple, au service de Paul. Il dompte son corps à force de jeûnes, de veilles et de fatigues. Ce rude apprentissage dure trois ans. Il s’adjoint comme second un homme très savant, Hiérothée.

Denys devient évêque d’Athènes vers l’an 55. Il prend la résolution de répandre la bonne semence sur des terres où le besoin s’en fait le plus sentir. Il parcourt les provinces de Grèce visitées par saint Paul pour confirmer les habitants dans leur foi. Il se rend en Crète. Puis, il apprend le martyre de Paul et de Pierre sous le règne de l’odieux Néron.

Saint Denys voulut voir la Vierge. Il fut reçu par saint Jean et fut bouleversé. « J’ai fait un effort, écrit-il, pour me souvenir qu’il n’y a qu’un Dieu. J’ai fait un effort pour ne pas tomber à genoux et adorer cette parfaite créature. » Quelque temps après, Marie, Mère de Dieu, s’endormait en présence des apôtres. Cette réunion des douze hommes dispersés dans le monde est pour le moins extraordinaire. Ils étaient partis loin, les voilà qui reviennent. Cette femme dont ni les peuples ni les rois n’ont entendu parler, va quitter le monde terrestre. Le bruit s’en répand mystérieusement. Les Apôtres reviennent. Denys est là avec son maître à penser, Hiérothée et il se tait. Quel homme devait être ce Hiérothée que tout le monde a oublié, pour rendre Denys timide, quel homme devait être celui après lequel Denys n’osait plus parler ? Après la parole de Hiérothée, il a honte de la sienne.

Selon la tradition, il meurt martyr vers 95, sous la persécution de l’empereur Domitien. On lui attribue tardivement plusieurs ouvrages grecs (on nomme aujourd’hui leur auteur le « pseudo-Denys l’Aréopagite ») : la Hiérarchie céleste, la Hiérarchie ecclésiastique, les Noms divins, les Institutions théologiques, la Théologie symbolique, qui ont eu une grande influence sur de nombreux auteurs du Moyen Âge.

Allons prier à la basilique.

En 1980, Jean-Paul II se rend à la basilique Saint-Denis au nord de Paris. Presque tous les rois de France ont été sacrés à Reims, mais c’est à Saint-Denis qu’ils sont inhumés.

Saint Denis, premier évêque de Paris, persécuté par l’empereur romain, mourut décapité. C’est sur l’emplacement de sa tombe que le ministre Suger fit construire la basilique. Né dans une famille pauvre, Suger fut confié aux moines de l’abbaye Saint-Denis. Désirant se consacrer à Dieu, il devint moine et fut élu abbé en 1122. Travailleur infatigable, il aima l’Église autant que son Roi Louis VI dont il devint l’ami, et ensuite Louis VII. Il restaura la vie monastique, enrichit l’abbaye et reconstruisit la magnifique église. Ce génie organisa lui-même la construction. Il fit venir par mer des colonnes provenant de ruines de monuments romains. Il choisissait même les troncs d’arbres qui devaient servir pour les poutres maîtresses. Il utilisa des techniques nouvelles, des formes d’art modernes, des matières et matériaux riches car il voulait pour la Maison de Dieu tout ce qu’il y avait de plus beau. De 1140 à 1144, il réalise la crypte, le chœur, le splendide double déambulatoire et ses chapelles. C’est une révolution : un nouveau style est né qu’on appellera l’art gothique. Mais avant de s’appeler « gothique », il s’appelle « le style français » parce qu’il est né en Île-de-France.

Après la mort de Suger en 1151, le travail est confié à Pierre de Montreuil qui construit la nef et le transept. En 1231, sous le règne de saint Louis, le chœur est transformé. Les colonnes sont remplacées par d’autres, plus hautes, qui montent jusqu’aux voûtes.

En 1790, la basilique est pillée, les tombeaux des rois sont profanés. En 1793, l’église est fermée et livrée aux intempéries. Sous la Restauration, le roi Louis XVIII ordonne que les tombeaux des rois soient réparés. La basilique est consolidée mais certains travaux ne furent jamais achevés. Au temps de Suger, la basilique possédait un des plus beaux trésors du monde. Il n’en reste que quelques pièces conservées au Louvre. Aujourd’hui, les corps des trois martyrs reposent dans trois cercueils d’argent.

Sources documentaires· Saint Grégoire de Tours, Histoire des Francs (disponible sur internet).

· Mgr Guérin Paul, Vie des saints pour tous les jours de l’année, Éditions D.F.T. de 2003.

· Hello Ernest, L’Homme, Librairie Académique Perrin, 1909.

· Hello Ernest, Physionomie des saints, Librairie Académique Perrin 1897, Réédition par les éditions Saint-Rémi, 2018.

· R. P. Dom Piolin, Supplément aux Petits Bollandistes, Tome vingtième, troisième édition, Editions Saint-Rémi. · Abbé Vidieu, Saint Denys l’Aréopagite, évêque d’Athènes et de Paris, patron de la France, Editions Saint-Rémi, 1889.

· Voragine (de) Jacques, La Légende dorée, GF Flammarion, tome II, Édition de 1967.

· Pour les enfants : Vial-Andru Mauricette, Saint Denis, premier évêque de Paris, collection Légende dorée des enfants, Éditions Saint Jude, 2013.